Por Léo Lupi

Depois de o Rio de Janeiro ter reconhecido, como Patrimônio Cultural Imaterial, as Matrizes do Samba pelo IPHAN (2007), os passistas (2022), o Museu do Samba (2024) o Cordão do Bola Preta (2025) e os intérpretes de sambas-enredo (2025), agora foi a vez de o Carnaval da cidade do Rio de Janeiro, finalmente, ser reconhecido como uma manifestação cultural nacional. Isso mesmo: nacional.

* Seja o primeiro a saber as notícias do carnaval! Clique aqui e siga o CARNAVALESCO no WhatsApp

A lei 15.188, sancionada pelo presidente Lula, é motivo de grande comemoração, principalmente, se levarmos em conta que iniciativas como essa são fundamentais porque fortalecem a identidade e a memória coletiva de um país, preservando a história, costumes e valores. Valores estes responsáveis por transmitir um sentimento de pertencimento e o reconhecimento da diversidade cultural brasileira.

Além disso, vale a pena destacar que o Carnaval carioca se consolidou a partir de momentos simbólicos, como o primeiro rancho carnavalesco, datado de 1893. Mas foi apenas a partir de 1935, com o suporte do poder público, que o carnaval do Rio realmente floresceu. E, pouco a pouco, explodiu como a potência que conhecemos hoje.

E, quando falamos de suporte do Estado, estamos falando, inicialmente, da oficialização, em 1935, pelo governo de Getúlio Vargas, que reconheceu os desfiles de escolas de samba. Daí em diante começaram a chegar os primeiros subsídios financeiros do governo e, anos mais tarde, um grande marco consolidou o Carnaval carioca: a construção da Marquês de Sapucaí, já em 1984.

E, por falar em Sambódromo, é sempre bom fazer justiça ao ícone que organizou todo ritmo, alegorias e gente feliz nas arquibancadas daquele coração da Presidente Vargas: Leonel de Moura Brizola.

Como se não bastasse o sucesso da passarela da folia, a construção do Sambódromo foi um marco não apenas na história do Carnaval Carioca, mas também na vida política do estado do Rio e de todo o Brasil. Para além de ser a sede definitiva dos desfiles das escolas de samba, que antes dependiam da montagem provisória de arquibancadas, o Sambódromo também foi idealizado para abrigar o maior projeto educacional da América Latina, os CIEPs: uma estratégia para aproveitar os eventuais holofotes dos desfiles a um projeto dos mais revolucionários da história educacional brasileira.

O contexto de sua criação foi cercado de discussões antes improváveis. Brizola e Darcy Ribeiro vislumbravam tornar o Rio referência não apenas como “tambor cultural do Brasil”, mas também como farol do avanço na Educação do qual o país historicamente necessitava. Como regra na história brasileira, não seria nada fácil lutar pela ampliação do acesso à educação de qualidade e à cultura sem despertar reações adversas em especial na elite.

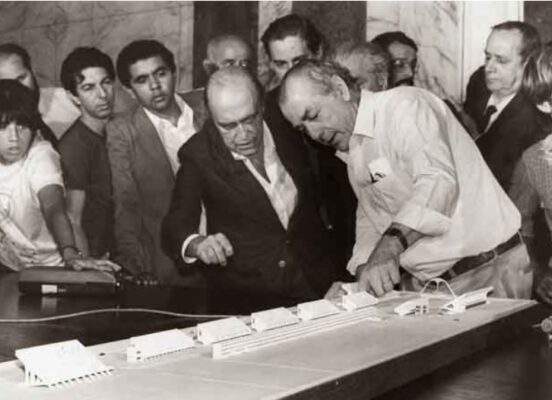

Brizola e Darcy não pensavam “pequeno” e nem queriam pouco. O projeto do Sambódromo já nasceu grandioso, não só por seu tamanho monumental, mas pelo que representava: um palco oficial para o maior Carnaval do mundo e, durante o ano, um grande CIEP para atender à população. A estrutura foi concebida com 160 salas de aula, com capacidade para cerca de 16 mil alunos da rede pública de ensino. Assim como os demais CIEPs replicados pelo estado do Rio, o Sambódromo foi projetado por ninguém menos que Oscar Niemeyer, que, décadas antes, já havia capitaneado a construção de Brasília e outras obras primordiais da arquitetura brasileira.

O CIEP do Sambódromo oferecia: atividades pré-escolares para crianças de 3 a 6 anos; o 1º grau (hoje Ensino Fundamental); o 2º grau (hoje Ensino Médio); uma Escola Normal (curso que formava professores para o ensino primário); um Centro de Artes; uma Escola de Ensino Supletivo (curso para alunos que não concluíram o 1º ou 2º grau na idade adequada); um Centro de Estudos Supletivos; e, no período noturno, aulas de recuperação educativa para jovens de 14 a 20 anos (Programa de Educação Juvenil). A estrutura também contava com uma quadra de esportes polivalente e uma biblioteca.

Historicamente, os desfiles das escolas de samba já haviam ocorrido em diversas avenidas e pontos da cidade: Praça XI, Presidente Vargas, Presidente Antônio Carlos, Rio Branco. E foi a partir de 1978 que a Avenida Marquês de Sapucaí tornou-se o local dos desfiles. As arquibancadas eram montadas e desmontadas anualmente, em uma custosa operação. A ideia de uma instalação permanente, ainda que fosse desejo de muitos sambistas, nunca havia saído do papel. Um dos grandes entusiastas deste sonho foi o farmacêutico Amaury Jório, fundador da Imperatriz Leopoldinense, que presidiu a Associação das Escolas de Samba do Rio de Janeiro nas décadas de 60 e 70. Amaury morreu em 1980, sem ter a oportunidade de presenciar a criação da Passarela do Samba.

No dia 11 de setembro de 1983, alguns meses após assumir seu primeiro mandato como governador do Rio, Brizola apresentou o projeto de construir um palco definitivo para os desfiles. Embora celebrada por muitos, a empreitada também teve fortes opositores e logo acelerou para já entregar no Carnaval seguinte. Até a mídia duvidou na época do prazo, mas em 2 de março de 1984, data da festa de Momo naquele ano, a obra foi inaugurada. O primeiro Carnaval na Passarela do Samba foi estonteante.

Foi um ano atípico. As 14 escolas do grupo principal desfilaram em dois dias, com julgadores diferentes. Assim, uma foi declarada campeã de domingo, e outra de segunda-feira. No sábado seguinte, as três primeiras colocadas de cada dia (e mais as duas primeiras do segundo grupo) disputaram um “supercampeonato”. A Mangueira, com o enredo “Yes, Nós Temos Braguinha”, despontou como a grande vencedora. A ideia do supercampeonato jamais se repetiu. A Mangueira – escola do coração de Brizola – foi a única “supercampeã” da história do Sambódromo. O desfile da verde e rosa também foi marcado por um fato inusitado: ao chegar na Praça da Apoteose, os desfilantes se depararam com um engarrafamento de alegorias, e a escola decidiu retornar à pista, fazendo o caminho inverso. O público foi ao delírio com o desfile “em dose dupla”.

A campeã de domingo – que não ganhou o troféu do supercampeonato – foi a Portela, com seu antológico samba Contos de Areia. As noites foram marcadas por apresentações memoráveis. Entre os carnavalescos, havia nomes como Joãosinho Trinta, Arlindo Rodrigues, Fernando Pinto, Renato Lage e Rosa Magalhães. Grandes sambistas pisaram na Avenida para defender seus pavilhões – entre eles, Martinho da Vila, autor do samba da Unidos de Vila Isabel naquele ano: “Pra tudo se acabar na quarta-feira”.

O Rio precisava demais desse reconhecimento como manifestação cultural nacional. E nós não podemos esquecer o quanto nomes importantes do trabalhismo, como o de Brizola, contribuíram para que o Carnaval carioca se tornasse o maior espetáculo da Terra.

Léo Lupi é jornalista e Subsecretário de Assistência Social da Prefeitura do Rio